みなさまこんにちは。towadatravelの会員特集ページへようこそ。

この特集ページでは当機構の取り組みや、活動内容をお届けします。

十和田奥入瀬観光機構でインターンシップの受入を行いました

インターンシップ概要

このインターンシッププログラムは、米国流のCOOP教育です。COOP教育とは大学と企業の産学連携により、専門分野に関連した職業体験の教育プログラムを行うものです。米国では、このようなCOOP教育プログラムの経験がなければ、就職活動ができないほど重要視されています。

このプログラムは新しい観光の担い手である日本版DMOに登録された十和田奥入瀬観光機構が受入します。

今年は新型コロナの影響で後期の授業がオンラインの学生も数多くいると思いますが、「ピンチがチャンス」是非、長期でこのプログラムに参加して、新しい観光、地域創生の手法を実践的に学び、自らが企画運営できるようなスキルを身につけます。

このインターンシップの特徴

・地域にとってもこの内容のイベントは初めてですので、大学生の新しい感性が反映され、企画段階、準備、運営、撤去まで、大きな地方創生プロジェクトに関わることができます。

・会場制作の準備段階からバックヤードのノウハウを学ぶことができます。観光産業、広告業、企画・制作会社、旅行会社など多様な企業の業務を体感できます。

・オンライン授業が受講可能なWifi環境を備えたワ―ケーション施設が「ぷらっと」に完成します。無料で利用可能です。オンライン授業も受講可能です。

インターンシップ受け入れ条件

インターンシップ先

(一社)十和田奥入瀬観光機構 十和田湖観光交流センターぷらっと

募集対象・人員

大学生(学年は問いません) 14名程度(男女7名ずつ予定)

インターン期間

2020年10月26日~2021年2月6日

※全期間参加できる学生を優先するが、最低2週間以上滞在できる方を採用する。

インターンシップ内容

① 日本版DMOのマーケティング業務補助

② プロモーション事業「光の冬物語2020-21」企画運営、ガイド業務

③ その他観光機構の業務補助

対象となる人

・観光サービス産業に興味があり、今後携わってみたい方

・地方創生事業に興味があり、地域との交流をしたい方

・心身とも健康で、コンビニのない厳しい冬の十和田湖での生活に自信のある方

活動条件

<期間>最低2週間以上の方、1ヶ月以上の方は往復交通費支給。

<休日・時間>週休2日、10:30~21:30、基本は7時間/日

<休日>週2日(シフト制)

<宿泊>十和田湖畔の寮等を準備します。宿泊料は無料食事は自炊となります。

各種補助

・往復交通費支給(日本国内に限る。1ヶ月以上滞在できる方、往復1回限り)

・冬用長靴支給(希望者)

・保険(イベント保険)

インターンシップ生紹介

①佐藤 俊

自己紹介

◆名前:佐藤 駿◆所属:(株)HIS法人営業総合職(入社月選択制度利用中)◆出身/居住地:千葉県 ・趣味:旅行・スキー・ドライブ・サイクリング

◆学んでいること:英語/コミュニケーション/ビジネス/観光

参加目的

・海外に行けない中、国内でどこに行こうと思った際に 思い出したのが何年か前に放送された十和田奥入瀬観光機構の外部人材であるのアレックスさんの特集である

・そして8月に十和田・奥入瀬エリアを観光で訪れ、今後 旅行会社の一員として果たすべき観光地の課題を感じた。

・そんな中「やまとごころ」のウェビナーに参加していると インターンシップの存在を知り参加にいたった。

今回のインターンにおける目標

Vision:ホテルや観光地、その先のお客様が旅行会社に求める真価を学ぶ

Mission:経験・調査・学び等、観光地経営のひと通りの業務を経験する

Value:経験:光の冬物語調査:分析や氷瀑ツアーなどの体験、学び:営業活動や十和田での生活

②工藤 璃玖

自己紹介

◆名前:工藤 璃玖◆所属:ノースアジア大学法学部国際観光学科◆出身地/居住地:秋田県◆趣味:バスケットボール NBA

◆学んでいること: 観光、英語、観光地理、観光法規、エアラインビジネス

参加目的

大学で観光について学んでいてDMOの活動に興味を持ち、卒業後は地域振興に携わる仕事をしたいと考えており今回のインターンシップで地域振興に関わる仕事を実際に体験したいと思ったから。

今回のインターンシップにおける目標

・様々な人と関わり積極性やコミュニケーション能力を磨く →80%達成

・挨拶をしっかりして好印象を与える→85%達成

・DMOの良い点や課題を様々な角度から見つける→60%達成

・主体的に働き受け身にならないようにする →65%達成

・多くの事に取り組み自分の適性を見つける→50%達成

③道田 夏生

自己紹介

◆名前:道田 夏生(みちだ なつき)◆出身/居住地:石川県◆所属:公立小松大学 国際文化交流学部国際文化交流学科 国際観光・地域創生コース◆好きなこと:ディズニー、スポーツ◆学んでいること:観光/地域創生/バリアフリーツーリズム/グリーンツーリズム/中国語/手話

参加目的

就職先としてテーマパーク業界(サービス業)を考えている、また大学で観光について学んでいるため、このインターンはサービス業と観光の両方のことが学べると思い参加を決めた。そして、地域の方々や他のスタッフの方々と接することで人との関わり方や接し方を学びたいと思った。

今回のインターンにおける目標

・地域の方々や他のスタッフの方々に積極的に話しかける→80%達成

・接客スキルを磨く為、先輩スタッフの技を参考にし実践する。→60%達成

・観光で用いる接客方法を学び身につける→50%達成

・普段出来ない経験をすることで自分自身の成長につなげる→85%達成

④藤田 ゆき菜

自己紹介

◆名前:藤田ゆき菜◆所属:公立小松大学 国際文化交流学部観光地域創生コース◆出身/居住地:石川県◆趣味:旅行(ご当地スーパー巡り)◆学んでいること:地域創生/多文化共生/観光/バリアフリー/伝統産業/ グリーンツーリズム/社会論/社会調査法/動画編集/デザイン/陶磁器(九谷焼)/e―コマース/手話

参加目的

1.地元から離れた地域に長期的に滞在し、その地域についてDMOという地域振興を専門的に行う組織で学べる機会はあまりないと思った。

→DMOの活動を学びつつ、多角的な視点から地域のニーズを捉え、地域創生の経験を積むことが出来る。

2. これまでの大学での学習を実践的に経験したい。

→情報発信や企画力のブラッシュアップを行う。自分に必要な知識や、今後やりたいことを見つめ直す。

今回のインターンにおける目標

•動画制作やSNS発信を行う→60%達成

•企画書作成やデザインの作成を積極的に行い、専門家の意見をもらう→40%達成

活動内容

光の冬物語

業務内容

【準備】イルミネーションの取り付け・マニュアル作成・チケット営業

【期間中】受付業務

氷瀑ツアー

業務内容

まずは、お客様として参加。今後、検温・消毒等受付業務担当予定。

感想

何気ない雪や氷が工夫することで観光資源になるということを学びました。

十和田湖ラーメン物語

概要

12/26(土)~1/31(日)開催

東京で人気のばんからラーメンが監修した味噌ラーメンを期間限定で提供

「東京」ブランドは近隣エリアからの客を呼び込むため(マイクロツーリズムの推進)

感染症対策として客数制限を設け、接触の少ないドライブスルーも実施

十和田湖ラーメン物語(振り返り)

飲食店でのアルバイトの経験を生かした丁寧な接客ができた。

残飯処理や客席の間隔など感染症対策が不十分であったと感じた。

全体的に宣伝が不十分であった。特にドライブスルーがあまり活用されていなかったためSNSなどを利用した宣伝をもっとすべきだと感じた。

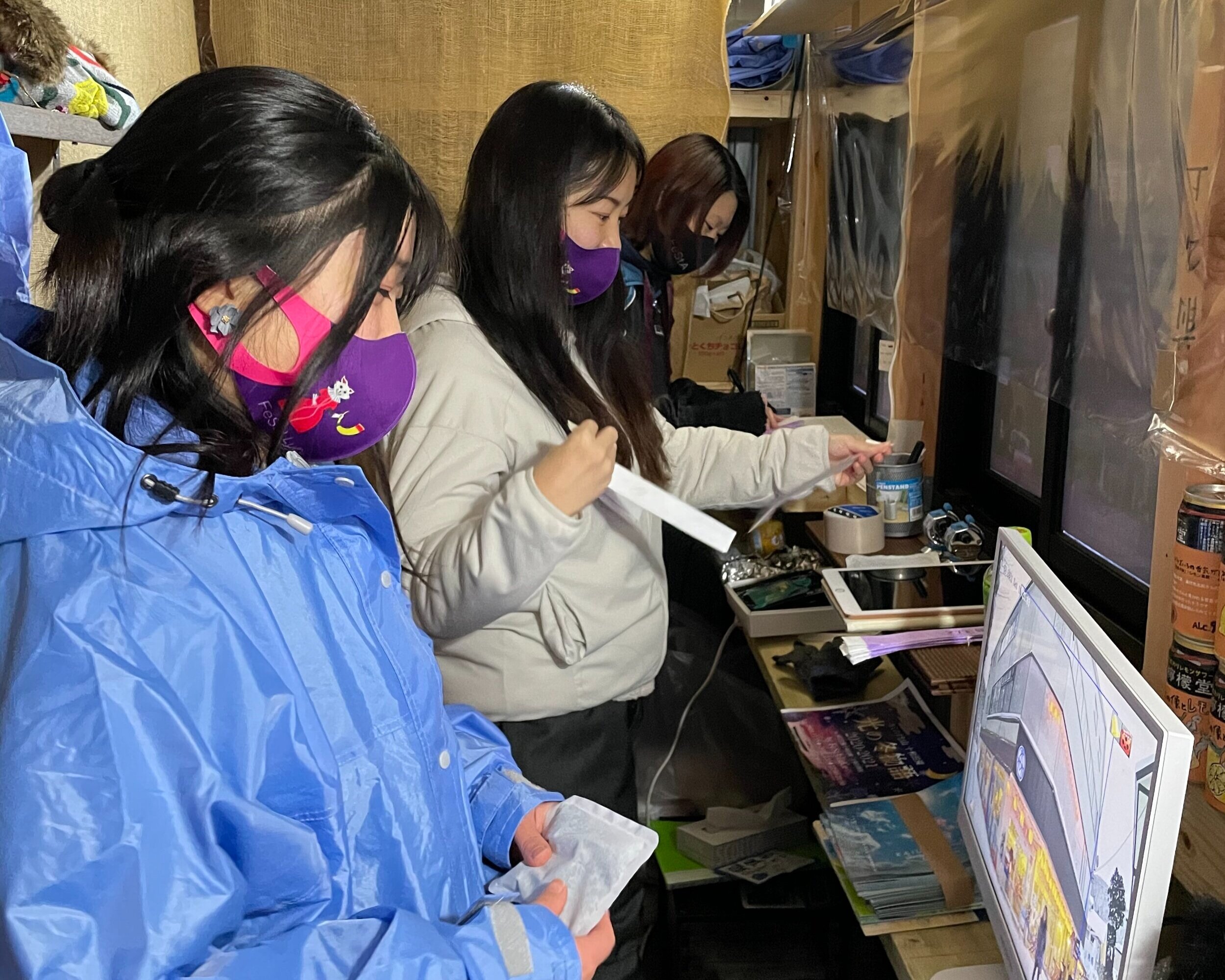

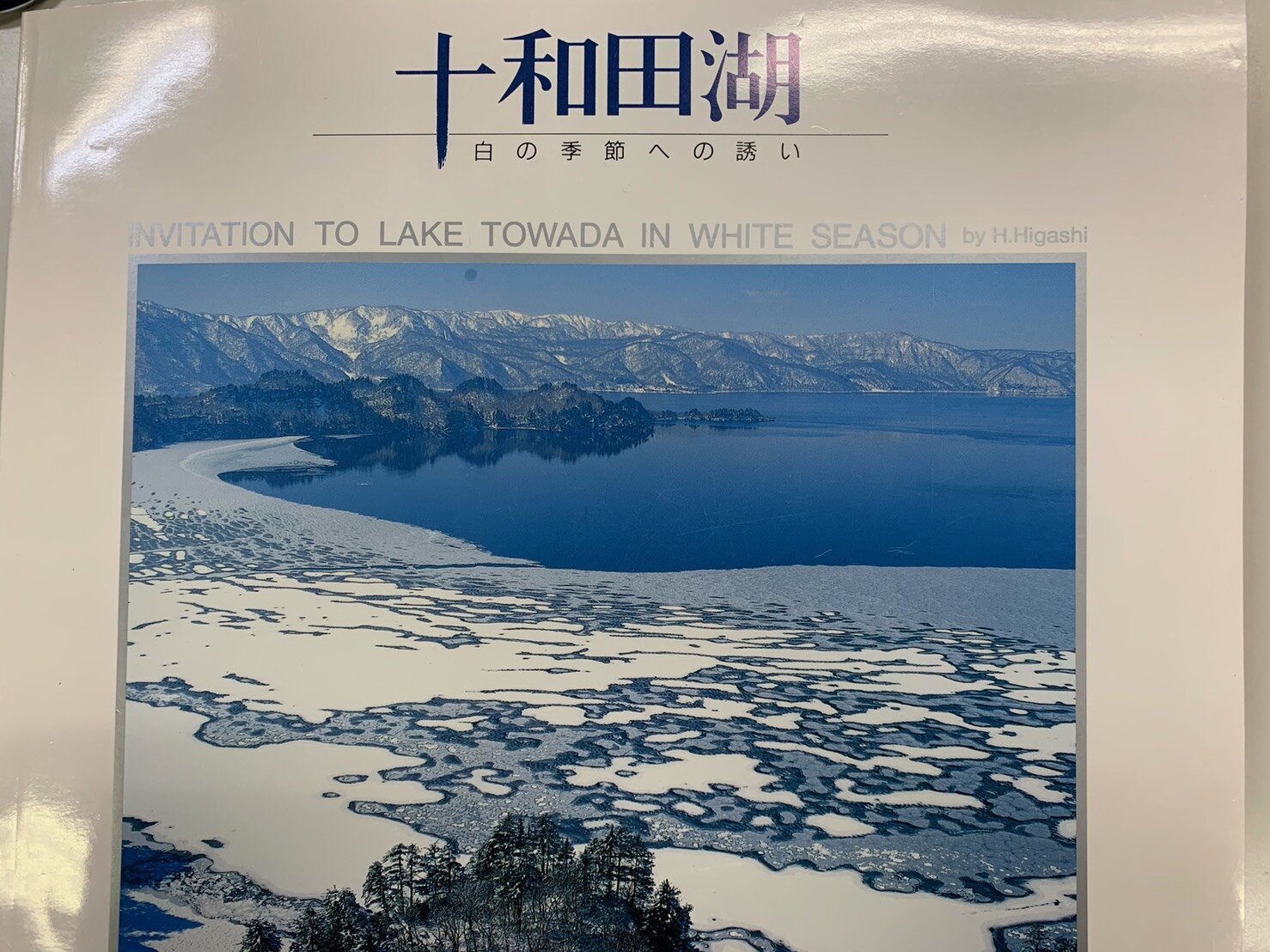

十和田湖写真集の活用案

概要

寄贈していただいた写真パネルと写真集2000部の活用検討

写真パネルの活用案

写真パネルとSNSフォトコンテストの受賞者の作品で展示会を実施

写真集の活用案

1.帯作成(表:おすすめスポットや写真集の感想 裏:十和田奥入瀬観光機構の各種SNS)→より多くの人に興味を持ってもらうのが狙い

2.誘客を兼ねて様々な観光施設に設置

3.写真パネルを見て書いた詩の応募 →参加者にプレゼント

4.十和田湖ビジターセンターに設置

十和田湖写真集の活用案(振り返り)

どうすれば多くの人の手に取ってもらうのかを考えるのが難しかった。帯を作成することで付加価値をつけれたのが良かった。

古いものと新しいものを融合させることで新たな魅力を生み出すことができた。

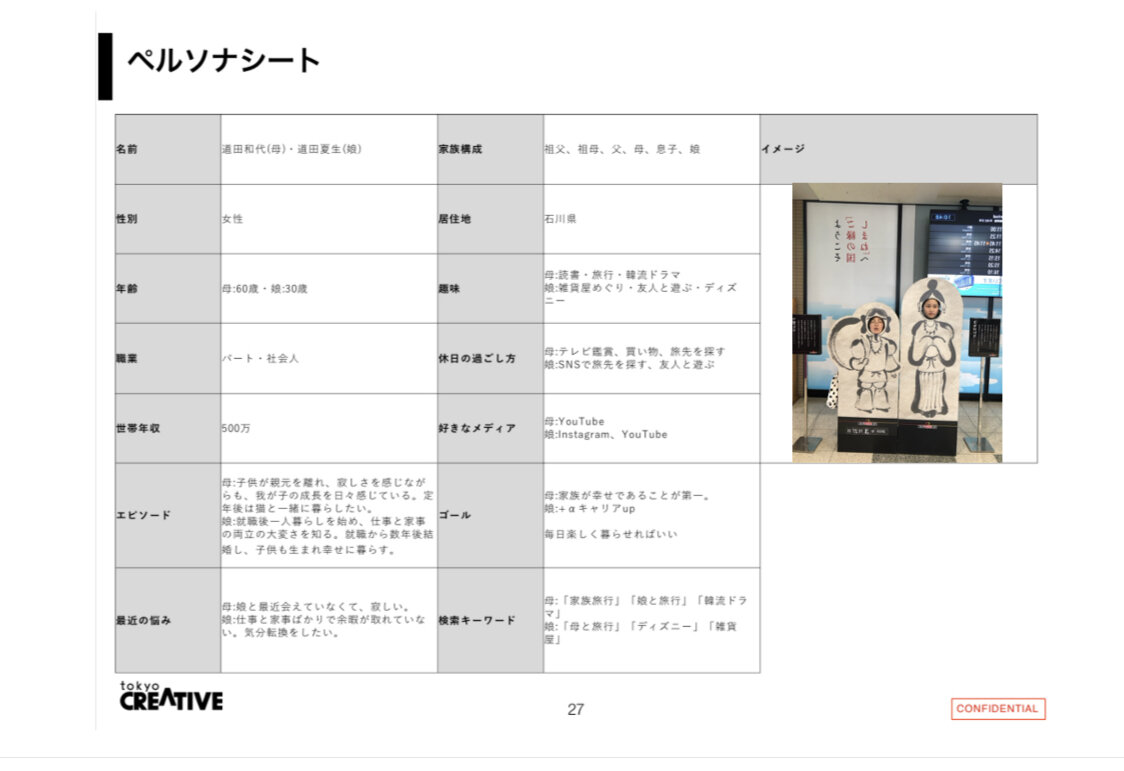

TP講座 ※ツーリズムプロデューサー講座

(内容)

集客課題について3つのプロセスに注目

①来訪から逆算しているか?

②それってユーザー視点?

③ユーザーの行動を整理する

6つのテーマでワークショップを行う

①アートの観光資源の洗い出し

②誰に刺さりそうか、メジャーなターゲットは誰?

③その人のタッチポイントは?④その人たちが欲しがる情報って?

⑤ペインポイントはどこか?⑥発信すべきコンテンツは何か?

(振り返り・学んだこと)

自分の中でその場所の理解を深め、集客の為には何が不足しているのかを考えることが必要である。

具体的なペルソナ設定を行うことで、その人が必要とする情報やコンテンツは何かを考え、その人が旅を充実させるために必要な情報を発信する。

ひめます教育旅行(内容)

孵化場を実際に訪れ、孵化場とひめますについて話を聞く。

事前学習としてひめますや和井内貞行について調べ、教育旅行の提案を考える。

後日インターン生と機構の方々で「ひめます活用による教育旅行コンテンツ開発」として、「教育旅行に求められるもの」、「和井内貞行について」、「ひめますについて」の詳しい話を聞き、グループに分かれて話し合いを行いテーマを考え、発表。

ひめます教育旅行(振り返り)

今、社会が求めている人材について、また必要される教育について学ぶことが出来た。

旅行会社や教員が、学生に体験させたいコンテンツとはどんなものなのか考えなければいけないと学んだ。

そして、その後の学習に繋がるコンテンツや十和田でしか出来ない体験を提供したいという結果になった。

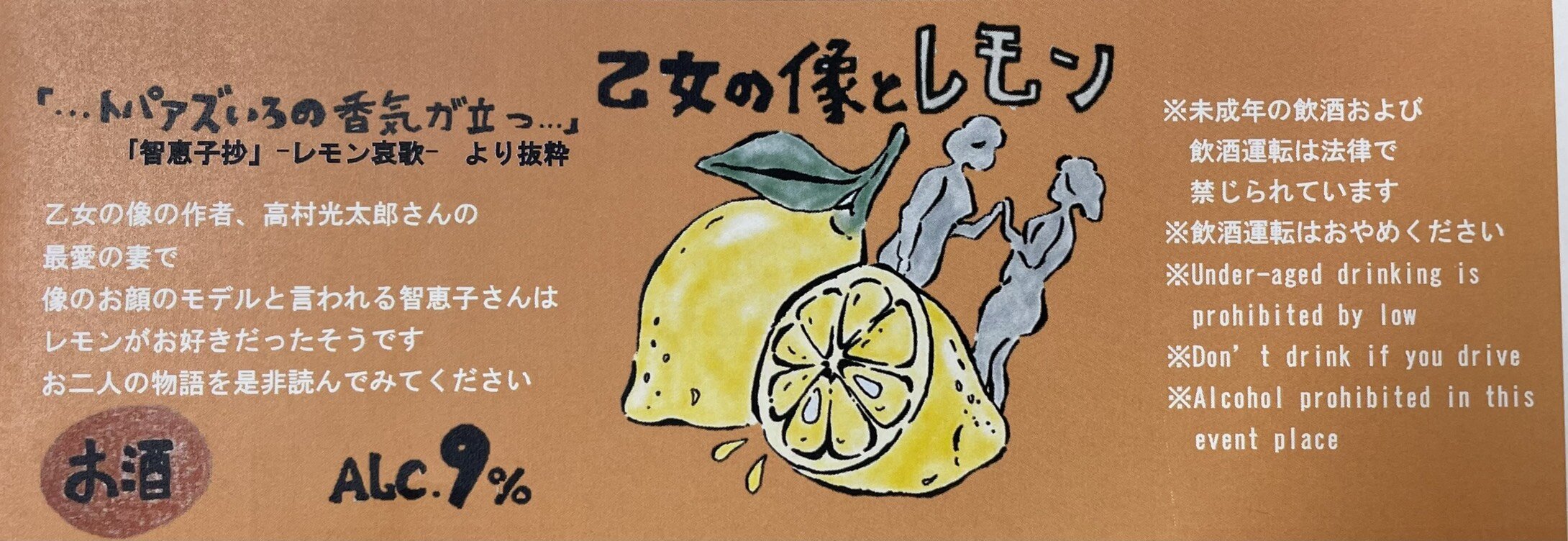

レモンサワー配布の企画(概要)

•期間*12月26日~1月5日

•光の冬物語の当日券来場者にレモンサワーを無料で配布

•オリジナルラベルで付加価値をつける

•十和田の文化への興味関心を引きつけ、再訪を促進

•乙女の像とレモンの繋がりを強調(レモン哀歌)

レモンサワー配布の企画(振り返り)

・当日券の値段が高いというお申し出の緩和に繋がった

・車での来訪が主となるため、安全対策に気を遣い、積極的な声かけを行えた。

・伝えたいイメージや情報が、効果的に伝わるデザインを考えることが難しかった

→手書き文字の雰囲気、文字の色、イラストなどで工夫し、キャッチーながら光の冬物語の雰囲気を壊さないデザインに出来た

・お渡しの際の袋の準備が不十分だった

→実際に手渡しながら、お客様に伝えたいことが伝わったと実感した

SNSフォトコンテスト(概要)

募集期間:1月10日~3月10日

ターゲット:近隣住民(マイクロツーリズムの推進)

テーマ:十和田の冬の宝さがし(日照時間帯)→夜間のイルミネーションだけでなく、お昼の集客のため

景品にはスノーシューツアーなどの十和田湖周辺のアクティビティ体験を提供

SNSフォトコンテスト(評価方法)

写真の技術ではなく、発想や面白さ、発見で評価する

例)雪だるま・天然ドライフラワー・雪帽子・動物の足跡

→十和田の冬の隠れた魅力を発見し、十和田の冬を好きになってもらう

→受賞作品を今後の十和田市の広報に使用

SNSフォトコンテスト(企画振り返り)

十和田に来て私自身が感じた冬の十和田の魅力を企画に落とし込めたイルミネーションを使った他のフォトコンテストとの差別化が出来た

正しい企画書の作り方や、報連相の重要性などが学べた。審査方法や景品を決めることが難しかった(ペルソナ設定が不十分)

→客観的評価になるか、誰に審査してもらうか、どのような目的で景品を決めるか(また来てもらうきっかけになるか)

十和田湖での生活について

・思っていたより寒さには対応できている

・何回見ても雪が綺麗

・他の季節にも絶対来たい

・ここでの生活が濃くこれっきりで終わらせたくない

by 道田夏生

・非常に寒さが厳しく、雪も秋田より沢山降っており、生活するのに大変だった。

・冬は営業していない店が見られた。廃墟が点在していた。

・バラ焼きやヒメマスの塩焼きなど美味しい食べ物が沢山あり一つの楽しみになった。

・様々な人が関わって光の冬物語が成り立っていると感じた

by 工藤璃玖

・自然が豊かで、国立公園ならではの景色が美しい

・市民のアートに対する関心/感性が高い

・DMO職員や、住民のスキルや専門性が高い→観光地域ならでは

・DMO職員間の連携があまり取れていない

・十和田での出会いを大切に、

・他のシーズンにも来たいと感じた

by 藤田ゆき菜

十和田に来て感じたこと

②工藤 璃玖

非常に寒さが厳しく、雪も秋田より沢山降っており、生活するのに大変だった。冬は営業していない店が見られた。廃墟が点在していた。

バラ焼きやヒメマスの塩焼きなど美味しい食べ物が沢山あり一つの楽しみになった。様々な人が関わって光の冬物語が成り立っていると感じた。

④藤田 ゆき菜

自然が豊かで、国立公園ならではの景色が美しい。市民のアートに対する関心/感性が高い。

DMO職員や、住民のスキルや専門性が高い→観光地域ならでは

DMO職員間の連携があまり取れていない。十和田での出会いを大切に、他のシーズンにも来たいと感じた。

インターンを通しての自身の変化と今後

①佐藤 俊

・地元・地域を知る重要性に気づき、 複数のフィールドワークを体験をしてきた ⇒千葉の地元に帰っても魅力を再確認したい。

・アートに対する気持ちの変化 ⇒地元の美術館も訪れてみる。

・マニュアルや分析などの資料作成から、 自分の詰めの甘さを学んだ ⇒今後インターン・就職時に意識して取り組む。モデルコース・オンラインツアー・分析

②工藤 璃玖

・時間を意識して行動することが増えた。

・コミュニケーション能力が磨かれた。

・パソコンの扱いに少し慣れた。

・自然がより好きになった。

・多様な考えを吸収することができた。

③道田 夏生

・苦手な人前での発表を、克服たいと思い自分から率先してやろうという気持ちが強くなった。

・わからないことをそのままにせず、すぐに調べることで自分の理解を深めることが習慣付いてきた。

・小さな発見に感動し、それを他者へ伝えることの楽しさや難しさを知った。

④藤田 ゆき菜

•分析的かつ多様な視点から企画を考えられるようになった

→何の目的で誰にどのようにアピールすることが効果的か

→どのような評価や利益に繋がるか

•SNS運用やE-コマースの知識が不足していると分かった

•やりたいことを口に出すことが大切だと学んだ

•自然により興味を持ち、自然を守る意識ができた

インターンシップの感想

①佐藤 俊

すごく自由な環境の為、目標通り営業・企画・分析と 様々な経験が出来き、自らの積極性もさらに磨きがかかった。DMOには、 役所・民間から地域にも、 様々なバックグランドを持った人が多くのステークホルダー(関係者)で 地域が成り立っていることを知り、 しっかりと話し合って地域づくりを決めていく重要性を感じた。

②工藤 璃玖

ラーメン物語や光の冬物語の業務を通して改めて人と接するのが好きだと実感した。当事者の目線に立ってみないと地域づくりは難しい。

DMOはもっと民間的要素を多く取り入れるべきだと感じた。実際に経験しないことには何事も始まらないと感じた。地域やDMOについてもっと深く学びたくなった。

何を行っているかよくわからないという声が上がった。→地元の方や企業と行う共同事業を増やす。

③道田 夏生

今回のインターンシップを通して今までにない体験をしていると強く実感している。様々な企画や、ミーティングに参加し、十和田の魅力を知ることができた。

そして、それを来てくれる人々に知ってもらう為にどうしたら良いか考えるのはとても難しいと感じた。また、考えることが楽しく、とてもやりがいを感じている。

十和田で関わった方々はみんな温かくて、十和田に来て良かった、出会えて良かったと思う。

④藤田 ゆき菜

地域の方々、DMOの職員の皆様の厚意がとてもありがたく、貴重な体験を沢山させていただけた。

様々な人と交流することで、多様な価値観を知ることが出来た。やってみたいことに積極的に取り組める環境のおかげで、今までにない壁にぶつかることもあり、

自分の得意なことと苦手なことが認識できた。今後とてもためになる経験が出来ている。十和田の自然がとても美しく、自然についてもっと学びたいと思った

今後の目標

①佐藤 俊

Vision:新しい旅の形を生み出し、お客様や自らの新たな出会いを増やしていきたい。

3年後:旅を通して企業の課題解決に営業で取り組む

5年後:団体旅行やインバウンド事業に関わり企画・添乗を通して十和田湖といった地域に送客したい。それらの経験も含め地域創生など旅行以外の事業からも新たな旅の形を生み出したい。ゆくゆくは、十和田奥入瀬観光機構の理事長に⁉

②工藤 璃玖

英語の勉強に取り組み英検準一級を取得する。海外に行って英会話を上達させる。

地域振興を行ううえで重要なのは稼げるかどうか⇒旅行会社に就職して稼げる観光のノウハウを学び将来的には地元である秋田で地域振興に携わる。

③道田 夏生

長期留学(台湾)へ行き、中国語の習得と異文化の理解を深める。スキルを磨き、自分の自信を高める。

様々なお客様への対応を行えるようなスキルを身につける。

【検定・資格】HSK4級、お客様対応専門員(CAP)

④藤田 ゆき菜

【大学の目標】地域創生とSNS活用の経験と知識を積み、様々な地域を訪れる

☆海外留学(トビタテ)☆卒業論文☆インターンシップ☆地域実習☆デザインセミナー

【2年後の目標】就職し、社会人経験と起業のための知識・ノウハウ・経験を手に入れる

☆地域密着型企業☆無形商材(情報)☆人材育成

【将来の目標】九谷焼産業の持続的な発展のために起業する

☆地域コンサルタント☆販売拠点の開拓とネットワークづくり(インターネット販売)☆人材育成